多摩美術大学十文字美信・最終講義(6)

4月から6月までの3ヶ月間は、大学のスタジオを使ってライティングの授業を実習します。

教えるのは基本的なことですが、伝えたいのは技術よりも繊細な注意力です。

光の階調と色彩です。

期間は短いですが実践する内容は深いので、応用する意識があればかなりの難度のものまで照明することができます。本当は最低でも1年間は光と遊びたいのですが、学生に経験してもらいたいことが山積しています。

7月からの授業は、新しいテーマの「顔」に移ります。

あらためて「顔」について考えてみましょう。

まず、岩波の広辞苑で「顔」を引いてみると、こう書いてあります。

「目、鼻、口のある頭部の前面」

確かに、そうですね。

ただ、僕が学生に話そうとしてることは、「顔に見える」ことの不思議さです。

必ずしも頭部の前面でなくとも顔に見える経験は誰にでもあります。

壁に画鋲が3個打ってあるだけで、配置によっては顔に見えてしまう。

自動車のヘッドライトとラジエターグリルが顔に見える。岩の模様が顔に見える。へのへのもへじが顔に見える。しかもただ顔に見えるだけでなく、ジャガイモが誰々さんにそっくり、白菜が誰かと瓜二つに見えたりする。

それって不思議だと思いませんか?

岩石や野菜がなぜ人の顔に見えるのですか?

しかも、誰にでもそう見えるものと、自分は見えるのに他人には見えないものがある。

時々、雑誌で特集される「他人の空似」の中にでも、うーんと唸ってしまうくらいそっくりな人がいます。

以前、新聞紙上で発表されていた「中国残留孤児」の記事の中で、子供時代の写真と現在の写真が掲載されていました。新聞印刷の小さな囲み記事の中のさらに小さな写真でも、確かに本人の子供の頃の写真だ、と解ります。

拡大しても新聞の印刷のドットが見えるだけなのに、何故本人かどうか感じてしまうのだろう?

人間というのは誰でも「顔」認識についての特別な能力があるのではないだろうか?

「顔」言葉というのがあります。

「顔」が付いてる述語です。

「顔」を貸せ

「顔」役

「顔」見せ

「顔」ぶれ

「顔」を立てる

「顔」を潰す

「顔」色

「顔」が広い、狭い

「顔」を出せ

「顔」つき

「顔」を利かす

「顔」をうかがう

「顔」に泥を塗る

・

・

ちょっと思いついただけでも、たくさんの言葉が浮かんでくる。

このことから考えても「顔」というのは、単なる身体の一部ではなく、その人の人格そのものを象徴するような役割を担っている。

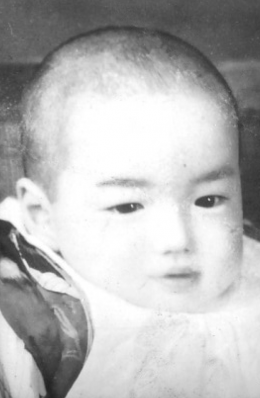

「顔」の授業の最初に、学生たちにはまったく説明なしで、ある赤ん坊の写真を見せます。

そして、

「この写真に写っている赤ん坊は、1歳です。よーく見てください。君たち全員、誰でも知っているある人物です。この写真に写っている人物は誰ですか?」

と問いかけます。

最初はシーンとして、写真を見つめています。そのうち半信半疑の様子で、「イチロー?」、「作家?」「タレントですか?」などとつぶやく中で、毎年、数人の学生はその写真に写っている赤ん坊の正体を見事に当てます。

写真に写っている赤ん坊は、実は私の1歳の誕生日の記念に撮ったものなのです。

多摩美術大学十文字美信・最終講義(5)

多摩美術大学十文字美信・最終講義(5)