写らないものを写真の対象として引き寄せる

写真家としてデビューしたのは1971年だから今年で54年間私は写真を撮ってきたことになる。

当時を思い出そうとしてもディテールはどんどん不確かになっている。ただ確かなことは「特別な場所へ行き、ドラマティックな風景を写真に撮るのはなんだか違うなあ」と思っていたことだった。

旅ではなく別の次元で冒険したかったのだ。

何処か世界の果てを目指すよりも、自分はいったい何者だろう、何を考えて、何をしようとしてるのか。今、頭の中にあるボンヤリしたものを写真に撮れないか、と思っていた。

自分自身の自分一人を掘り下げて行き当たったものは、自分だけの問題ではなくすべての人に共通する物事に関わっていく予感があった。また、そのくらい深い問題を抱えた写真でないと撮る甲斐がないとも思ったのだ。

写真は目の前に存在する物事の表面を写すことで成り立っている。音や時間や匂いなど目に見えないものは写らない。それに、せっかく存在していても、カメラのフレームから外れたものは写らない。

自分が写真家として、生涯かけて相手にするのは、こうした写らないものを写真の対象として引き寄せ、どう写したらいいのかを考え、写真に残すことじゃないかと思った。

写真家になってまず初めに意識したことは、フレームの問題だった。

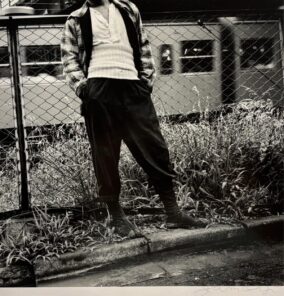

人物写真にとって最も重要なのは顔である。顔がないポートレートは特定の人物としての証明が不可能になってしまうからだ。反証明写真は価値がないのか?しかし、誰でもない人物はその不確かさ故にもしかしたら自分かもしれない。そう思い込むと写された被写体は居処を失い、永遠に宙に浮いたままだ。それってまさに自分が生きている現実そのものじゃないか、と思った。何を信じていいかわからない、今居ることの不確かさこそ当時生きている自身の真実だった。

このコンセプトを元にまずは妻を被写体にしてポラロイドを撮ってみた。これならイケると確信した後、私自身が子供の頃に別れた父親に扮して被写体となり、妻にシャッターボタンを押してもらった。

タイトルが思いつかなかったので「untitled」とした。後に「首なし」と言われるようになったが、コンセプトからいえば本当は「顔なし」が正しい。

顔を切ったのではなく、一旦全身のフレームサイズを決めた後に、顔のサイズ分だけカメラを下へ移動したのだ。そのため立っている被写体の足元に顔に近しいサイズ分の空間が生まれ、より一層決まらない不確かさ、心もとない不安なポートレートが出来上がった。

これを私の写真家としてのデビュー作とした。

1971年、24歳のセルフポートレートが私の最初の作品になった。

「untitled(首なし)」をプリント

「untitled(首なし)」をプリント 花の力

花の力 オープニング会場でのヴィンテージプリント

オープニング会場でのヴィンテージプリント 顔写真のリアリティ

顔写真のリアリティ 顔つき

顔つき