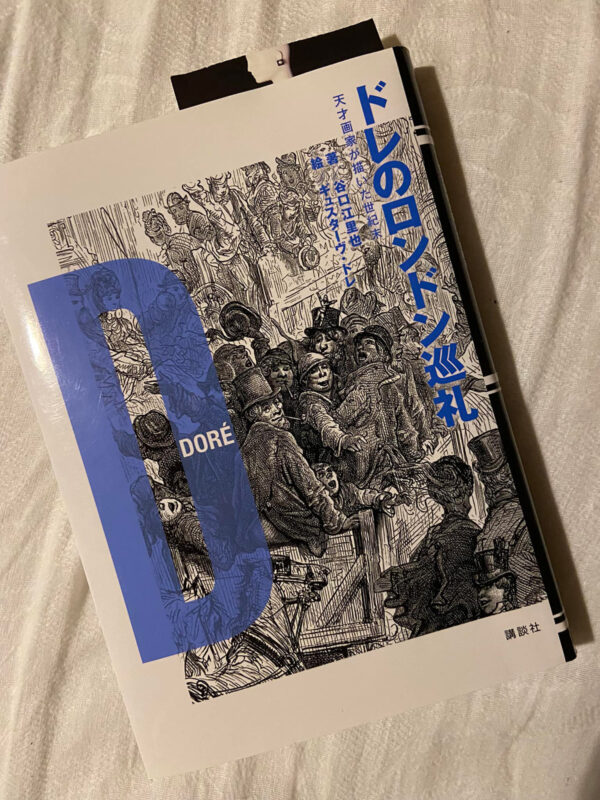

ドレのロンドン巡礼

谷口江里也さんの『ドレのロンドン巡礼』を読んで心が熱くなりました。まだ写真が発明されたばかりの時代、写真がやれなかったことをドレという一人の人間が時代を描いた。時代を表現しただけでなく、この本の中にはこれからを思考するヒントがたくさん含まれている。

以下本書より抜粋。

ドレのロンドン巡礼

一九世紀も半ばを過ぎ、大英帝国が七つの海を制覇して、国家としての栄光の絶頂期を向えようとしていた頃、1870年前後のヴィクトリア朝のロンドンの光と影を、二人の天才が真摯に見つめていた。一人はカール・マルクス(Karl Marx 1818~83)。もう一人はギュスターヴ・ドレ(Gustave Doré 1832~83)である。かたやドイツ人の思想家、かたやフランス人の画家であるけれども、奇しくも同じ年に没した二人は、当時ともに亡命者としてロンドンに住み、産業革命で先行し、近代資本主義時代とその仕組のモデルを創り出した都市の現実を、それぞれ異る立場とアプローチから捉えようとしていた。

結果として、マルクスは言葉で資本論を著し、ドレは画で、当時のロンドンの街と人々を180枚の画で表現した。国民国家と産業化社会というツイン・エンジンによって駆動する近代という社会運営モデルはその後、世界中に波及して街と人間のありようを急激に変化させたが、二人が展開した「思想」と「画像」という、人が社会の真実を切り取り把握し、それを他者と共有するための方法は、ともに近代において、極めて大きな働きをするようになっていく。

近代は、ある意味では思想と観念(イデア)の時代でもあり、思想は社会主義や資本主義や人道主義など多くの主義・主張を生み、かつての宗教のように、それによって人がまとまり、あるいは敵対するという状況が生まれ、マルクスの資本論は、その大きな基軸とさえなっていった。

近代はまた画像(イメージ)の時代でもあり、版画から写真、映画、ビデオと、画像を伝達し共有するメディアが猛烈なスピードで進化するなかで、画像やその展開が言葉による説明と共に用いられて力をもち、あるいは画像そのものが、独立したインパクトを持つようになり始める。その始まりの時にドレは、文学の世界を大量の画で物語って一世を風靡し、映画的な手法の先駆者となった。

スティーヴ・ジョブスは、iPadの発表会に、旧約聖書のモーゼが文字を記した石版を掲げ持つ場面を描いたドレの画を載せたiPadを持って登場したが、それは近代が生んだ最後のモンスターでありながら、すでに日常的な道具となったコンピューターにとって、画像と言葉と身体との再融合こそが、新たなテーマであるという一つの宣言でもあった。

世界は今、近代という一つの時代と社会の仕組がすでに有効性を失ったにも関わらず、ともすれば、その方法上の限界を無視して、すでに構築されたシステムや価値観にしがみつくことで混迷を深めながら、歴史上かつてない規模の困難や多くの課題を抱えたまま、明日への道を探しあぐねている。しかし時代には、大きく観れば、終わりと同じように始まりもある。社会も仕組も価値観も人がつくり出したものであり、一つの時代の仕組がすでに行き詰まっている以上、それを超える仕組や方法を、人が新たに創り出せないはずはない。

本書は、古いものと新しいもの、栄光と悲惨の両方を抱えながら、そのカオスの中で、近代という時代の母型そのものをつくりあげていた頃のロンドンを描いたドレの画のなかにタイムスリップしながら、近代とは何かということを、そしてその功罪や、埋没してしまった可能性などを見つめることの向うに、新たな時代の新たなありようを模索しようとするものである。

『ドレのロンドン巡礼』

谷口江里也 著 講談社 刊

「はじめに」より

絵:ギュスターヴ・ドレ

大坂屋与兵衛

大坂屋与兵衛 ハワイと『蘭の舟』

ハワイと『蘭の舟』 水上勉さんと『蘭の舟』

水上勉さんと『蘭の舟』 ベイシー

ベイシー 写真集『蘭の舟』より。

写真集『蘭の舟』より。